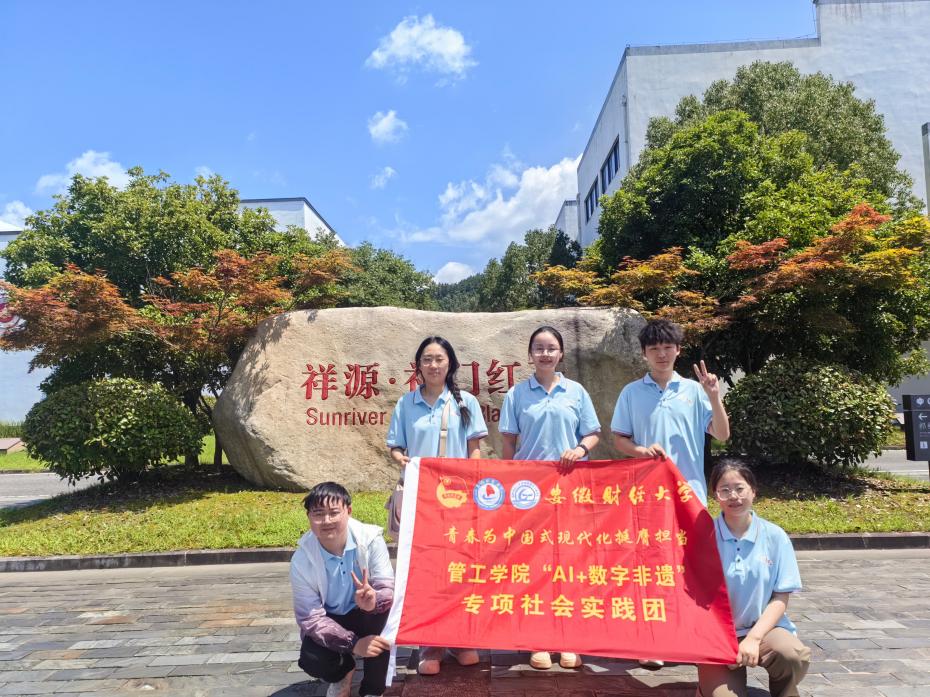

7月8日至11日,安徽财经大学“数韵皖传”社会实践团队聚焦“AI+数字非遗”,深入“祁红之乡”黄山市祁门县,开展暑期“三下乡”社会实践活动,探寻人工智能和数字化技术在非遗领域的深度应用。

追本溯源:一片叶子蕴藏的“非遗基因”

祁门红茶,享有“世界三大高香红茶”之一的美誉,并拥有国家地理标志产品保护和国家级非物质文化遗产的殊荣。作为核心产区的祁门县,全县茶园面积达19万亩,年产红茶7800吨,全产业链综合产值突破70亿元。当清晨的第一缕阳光洒向大地,在非遗传承人郑海刚的带领下,实践团队抵达被誉为茶叶界“黄埔军校”的祁门茶业改良场,队员们凝视着历代厂长的铜像,聆听祁门红茶从1875年创造至今的传奇故事,近距离了解到祁门红茶的传统制作工艺流程。

科技注入:为古老技艺增添新“智”力

在祁门红茶非遗手工坊中,全球首位茶界虚拟数字人“群芳最”引起了队员们的浓厚兴趣。据了解,虚拟人在形象塑造、语言表达及推介内容上对祁红文化进行传承和创新,队员们也通过虚拟人的介绍,对祁门红茶发展史有了更深的了解。

调研重点聚焦于科技与非遗的融合实践。团队通过祥源祁红文化产业博览园区内AI管理系统观测智慧茶园的生长情况。企业总经理祝方明向队员们解释:“这些传感器实时收集土壤墒情、光照、气象等数据,结合AI分析,能更科学的指导灌溉、施肥和病虫害防治,优化鲜叶品质,并为最佳采摘时机提供依据。”在“精工细作”展厅,队员们还通过十七道古法工序的动态数据画卷学习制茶工艺。这种可量化模型深度解构工艺逻辑并实现数字化存续。

倾听一线:解读祁红AI传承痛点与亮点

最后,团队前往天之红中国祁红科技博览园。在园区内的产业园板块,团队成员参观了全国领先的数字化智能生产线。据了解,该生产线能实现大规模、高质量的祁红生产。在与园区主任李琳的访谈中,团队成员了解到目前科技的角色定位是“辅助”而非“替代”,核心技艺的“灵魂”判断依然依赖于人的经验。

团队还走访了当地茶农和茶叶经销商。在与茶农的交流中,得知原料供应受天气和市场波动影响较大。经销商则反映销售渠道多元化但价格波动频繁。他们均对AI在茶叶种植和销售环节的应用充满期待。

青年思考:AI时代祁红的传承与创新

团队成员深入祁门茶乡,拿起相机,真实记录下老茶人手上功夫的每个细节,细心聆听并整理他们的口述经验,汇聚起宝贵的一手资料。基于调研所获,团队成员还精心剪辑制作线上教学短片,把复杂的祁红制作步骤拆解成通俗易懂的画面,让更多人能轻松看懂、学得进去。更借助微信、抖音等常用平台,搭建起互动交流的空间,分享祁红背后的故事与技艺精髓。青年学子正以最朴素的工具和真诚的连接,努力让古老技艺被看见、被听懂、被需要。

(撰稿:路瑶 丁莹;摄影:彭思雨 路瑶;审核:樊元华)