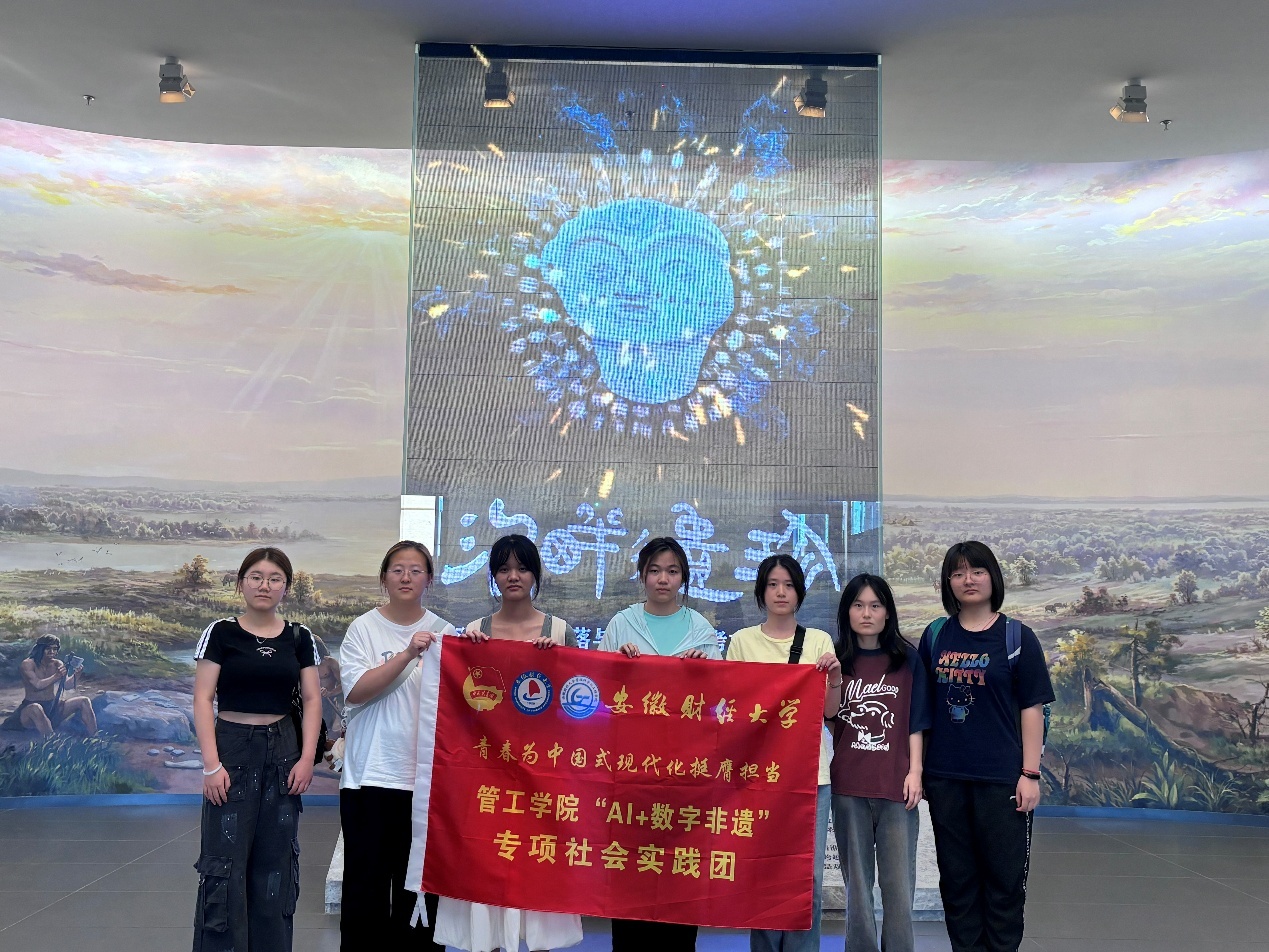

当7300年前的刻画符号在指尖“流动”,当陶塑人像在环形巨幕中“诉说”历史,一场由数字技术引领的文化传承革命正在淮河之滨悄然发生。7月29日,安徽财经大学“AI赋能非遗可能性评估队”走进蚌埠双墩国家考古遗址公园,深度体验并调研前沿科技如何为这座新石器时代遗址注入新活力,探索“AI+数字非遗”保护与传承的创新路径。

双墩遗址公园以其“一馆三址”(智慧化博物馆、遗址展示中心、蚌埠博物馆专厅)的联动模式,通过“淮畔遗珍”主题展陈系统呈现淮河流域文明。实践团成员们一踏入博物馆,便被一面巨型互动触摸屏深深吸引。屏幕上,双墩遗址出土的神秘刻画符号如同金色星点,在深邃的蓝色背景中流淌、漂浮。成员们纷纷驻足,伸手触碰、拼合符号,在趣味互动中探寻这些被视为汉字起源重要线索的古老密码。

继续深入展厅,一个直径3米的环形互动屏成为焦点,中央展示着珍贵的陶塑雕题纹面人头像。配合环绕式墙面视频解说与背景音乐,文物背后的深厚历史与独特价值生动地呈现在成员眼前。博物馆工作人员介绍,这正是利用AI辅助的3D扫描与微米级建模技术实现的成果。目前,馆方已对包括该头像及大量刻画符号陶片在内的600余件文物进行了高精度数字化,构建了包含结构数据、材质分析、病害图谱等信息的“文物数字身份证”,让沉睡千年的珍宝在数字世界中“活”了起来。

此次双墩之行,实践团成员收获丰硕。他们亲身体验了AI建模、三维重建、多模态交互等前沿技术在文化遗产保护、展示与教育中的实际应用。团队成员深刻感受到,数字技术不仅是对文物的精确记录与保存,更是连接古今、激活文化记忆的桥梁。此次实践也为团队评估AI赋能非物质文化遗产的可能性提供了宝贵的一线经验和案例支撑。

(撰稿:梅雨童 丁莹;摄影:AI赋能非遗可能性评估队;审核:樊元华)